陰部のぶつぶつ、これって性病? デキモノや症状から何の病気かを知る

2024.2.13

陰部にぶつぶつができたら、「もしかして、病気?」と不安になることと思います。陰部の「ぶつぶつ」が、病気なのか、放っておいたら治るものなのか、「ぶつぶつ」の正体について解説します。

トイレやお風呂に入ったとき、ふと気づいたり、性行為の際にパートナーから指摘されたり…。

性器にぶつぶつがあると、不安になるものです。

「性病だったらどうしよう…」と思っても、誰にも相談できずに悩んでしまう方も多くみられます。性病と決めつけられて、パートナーや風俗店で拒否されるのもショックです。

陰部のできものが不安な方は、まずは医師に相談するのが安心への近道です。

目次

陰部にできた「ぶつぶつ」

陰部にできる「ぶつぶつ」は性病が原因のこともありますが、ニキビやほくろと同じように、生理現象の場合もあります。生理現象による「ぶつぶつ」は成人男性の半分以上に見られます。

紛らわしいことに、性病による「ぶつぶつ」の初期症状と、生理現象による「ぶつぶつ」は似ていることが多く、医師でないと判断が困難です。まずは、悪性か良性かを知ることが大切ですので、すぐ病院に受診しましょう。

市販薬はキケン

ブツブツの種類や病気によって効果のある薬は変わります。一般人には原因が分からないうえ、そもそも市販薬では、決して治らない性病もあります。

自己判断で市販薬を使用すると、治らないどころか、副作用が出て、症状が悪化する可能性が高くなります。

まずは病院で原因を特定しない限り、治る可能性は極めて低いといえます。

「ぶつぶつ」を放っておくと…

「ぶつぶつ」の原因が性病だった場合、放置しておくと症状が悪化してしまいます。病院で治療すれば1週間程度で治る軽度な病気も、重症化すると手術が必要となるケースもあります。

例えば、性器ヘルペスを放置しておくと、歩くことができないほどの激痛に襲われたり、発熱などの全身症状が出たりすることもあります。また、意識障害や記憶障害、言語障害など、さまざまな症状がでるヘルペス脳炎のリスクもゼロではありません。

まずは病院で「ぶつぶつ」の原因を特定しておくと精神的にも安心です。

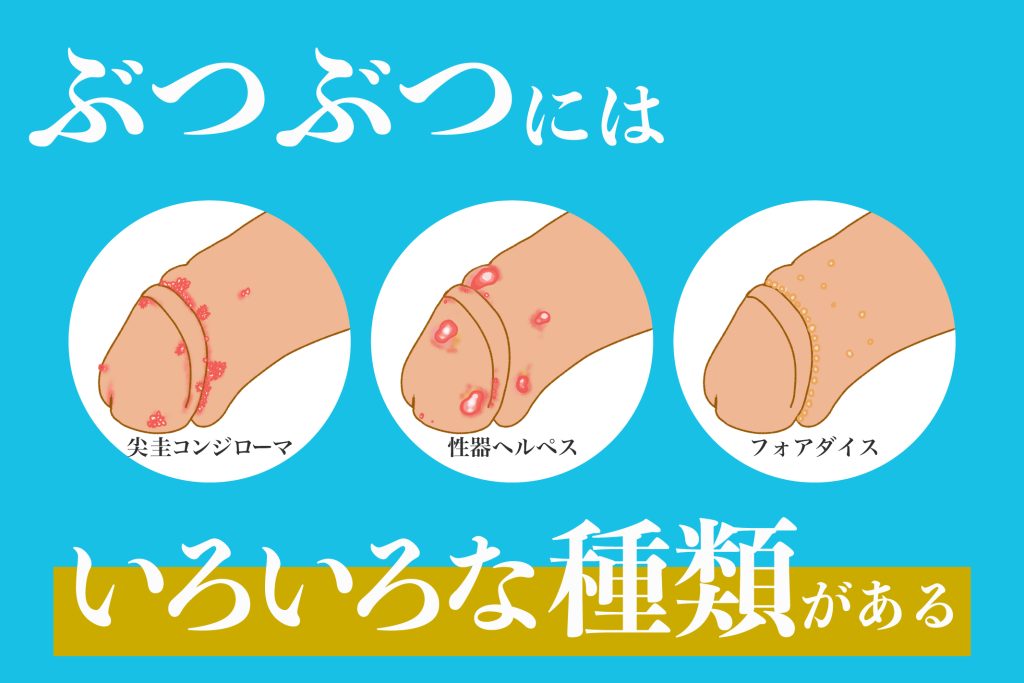

性病の「ぶつぶつ」

「ぶつぶつ」のサイズがバラバラ、いろいろな部位にできている場合、性病の可能性が高くなります。代表的な性病として、ニワトリのトサカ状やカリフラワー状のぶつぶつができる尖圭コンジローマ、赤いぶつぶつや水疱ができる性器ヘルペスがあります。

とくに尖圭コンジローマは、初期症状が生理現象によるぶつぶつとよく似ていて、痛みもかゆみもなく、見た目から判別するのが難しい性病です。

性病は放置すると症状の悪化や、パートナーにうつすリスクがあるので、病院に受診すべきです。

【尖圭コンジローマ】ニワトリのトサカ状のデキモノ、カリフラワー状のデキモノがある

こんな症状があったら、尖圭コンジローマの可能性があります。

- 尖ったトサカのようなデキモノ

- カリフラワー状のデキモノ

- デキモノの色はピンク色や褐色

- デキモノのある部位は亀頭、カリ、包皮、陰のう、肛門など

- 放っておいたら大きくなる、増える

- 痛みやかゆみはない

- 尖圭コンジローマとは

-

ヒトパピローマウイルス(HPV)が原因で、皮膚や粘膜の小さな傷からウイルスが侵入して繁殖し、発症します。潜伏期間が3週間~8ヶ月と長いため、いつどこで感染したかははっきりしません。

痛みやかゆみはありませんが、放っておくと腫瘍化して性器全体を覆い尽くし、癌になることもあります。他の性病を併発することが多く、女性は出産時に母子感染する恐れもあります。

尖圭コンジローマの診断方法

基本的には視診でデキモノを確認し、判断します。患部から検体を採取して、ウイルスの有無を確認することもあります。

-

尖圭コンジローマの治療法

- 薬物による治療と、外科的な治療があります。薬物は軟膏を用い、外科的治療では電気メスやレーザーで焼いたり、液体窒素で凍結したりします。体内からウイルスを完全に排除することはできず、再発の可能性があります。

【性器ヘルペス】赤いぶつぶつや水疱がある

こんな症状があったら、性器ヘルペスの可能性があります。

- 性器の周りに赤いぶつぶつ

- 性器の周りに水疱

- 水疱が破れてただれている

- 尿道から分泌物が出る

- 排尿時に強い痛み

- 太もものリンパ節が腫れている

- 性器ヘルペスとは

-

性器ヘルペスの原因は単純ヘルペスウイルス(HSV)への感染です。HSVには8つの型があり、性器への感染は主に2型。感染経路は性行為や、水疱に触れた手。

感染後、ウイルスは神経に潜伏します。健康なときに症状は現れませんが、ストレスや疲労などで抵抗力が落ちたり、性行為で刺激を与えたりすると、ウイルスが活性化して症状が現れます。

性器ヘルペスの診断方法

主に視診で判断します。検体を採取する検査や、血液検査で感染を確認する場合もあります。

-

性器ヘルペスの治療法

- 抗ウイルス薬を使用します。内服薬と外用薬の2種類があり、発症している部位や症状にあわせて選択します。現在の医療では神経に潜伏しているウイルスは排除できないため、再発の可能性があります。

【水いぼ】1~5ミリくらいの表面がツルツルしたデキモノ

こんな症状があったら、水いぼの可能性があります。

- 陰のう、陰毛が生えている部位、肛門周辺にぶつぶつ

- ぶつぶつの大きさは1~5mm大

- 大きいいぼは中央がくぼんでいる

- ぶつぶつの表面はなめらかで光沢がある

- 痛みやかゆみは特にない

- 水いぼとは

-

伝染性軟属腫ウイルスが原因の皮膚病。子どもに多く、タオルの共有などで子どもからうつるケースもみられますが、近年は性行為による感染が増えています。潜伏期間は2週間~1ヶ月。

抵抗力が落ちているときや、アトピー性皮膚炎の方は感染しやすくなります。自然に治ることもありますが、パートナーにうつす可能性があるので、早めに治療した方がよいでしょう。

水いぼの診断方法

主に視診で判断します。判断がつかなければ、いぼを採取して顕微鏡で調べることもあります。

-

水いぼの治療法

- ピンセットでつまみ取るか、レーザーや液体窒素で除去します。現在、ウイルスを死滅させる治療はないため、いぼを除去する対症療法になります。

【軟性下疳(なんせいげかん)】亀頭や亀頭のくびれにコブ、コブがつぶれている

こんな症状があったら、軟性下疳の可能性があります。

- 亀頭やカリの周辺にコブ

- コブのサイズは豆粒大

- コブがつぶれて化膿している

- 化膿がひどくただれ、激痛がある

- 腐臭をともなった膿

- 足の付け根のリンパ節が腫れている

- 軟性下疳とは

-

軟性下疳菌という細菌が原因で、東南アジアやアフリカ、南米に多い病気です。日本国内での発症はほぼなく、感染する可能性があるのは海外。感染部位や、感染部位から出た膿、血液に触れることで感染します。

潜伏期間が2~7日ほどと短く、発症後は性行為ができないほどの激痛に襲われるので、パートナーへの感染は多くありません。また、軟性下疳の症状があるとHIVの感染リスクが高くなります。

軟性下疳の診断方法

視診と触診だけで診断が可能です。膿や体液を採取して検査することもあります。

-

軟性下疳の治療法

- 抗生物質を使用します。内服薬もしくは注射で投与しますが、ただれている患部には外用薬で対応します。軟性下疳菌は耐性化が速いので、治療後の確認検査が必要です。

【梅毒】亀頭や陰茎、亀頭のくびれにしこりがあり痛い

こんな症状があったら、梅毒の可能性があります。

- 性器に小豆~指先大のしこり

- しこりに軟骨のような硬さがある

- しこりの中心部が硬く盛り上がっている

- 足の付け根のリンパ節が腫れている

- 性器や肛門周辺に、扁平状のイボ

- 全身に赤い湿疹

- 全身に小豆~えんどう豆大の赤茶色の盛り上がり

- 梅毒とは

-

梅毒トレポネーマという細菌が原因。性行為を介して細菌が、皮膚や粘膜から侵入して感染します。口の中に症状があると、キスでうつる可能性があります。

梅毒は4期にわたって進行し、早期であれば完治が可能ですが、末期では死に至ることも。1回の性行為での感染確率は20%以上といわれ、近年若い女性の間で急増しています。さらにHIV感染や母子感染のリスクもあります。

梅毒の診断方法

診察と血液検査で判断します。初期の数週間は正確な結果が出ないことがあるため、1ヶ月程度経ってから受診します。

-

梅毒の治療法

- 抗生物質を使用します。ペニシリン系の薬を2~12週間内服し、治療の6ヶ月後、12ヶ月後の血液検査により、治癒確認をします。

■参考文献:性感染症(厚生労働省)

病気ではない「ぶつぶつ」

性病ではなく、生理現象による「ぶつぶつ」は、場所によってフォアダイス、真珠様小丘疹、包皮腺に分けられます。

良性のイボなので治療の必要はなく、性病でもないのでパートナーにうつることもありません。一概にはいえませんが、決まった場所にでき、ほぼ同じサイズのぶつぶつが並んでいるのなら、性病の可能性は低いといえるでしょう。

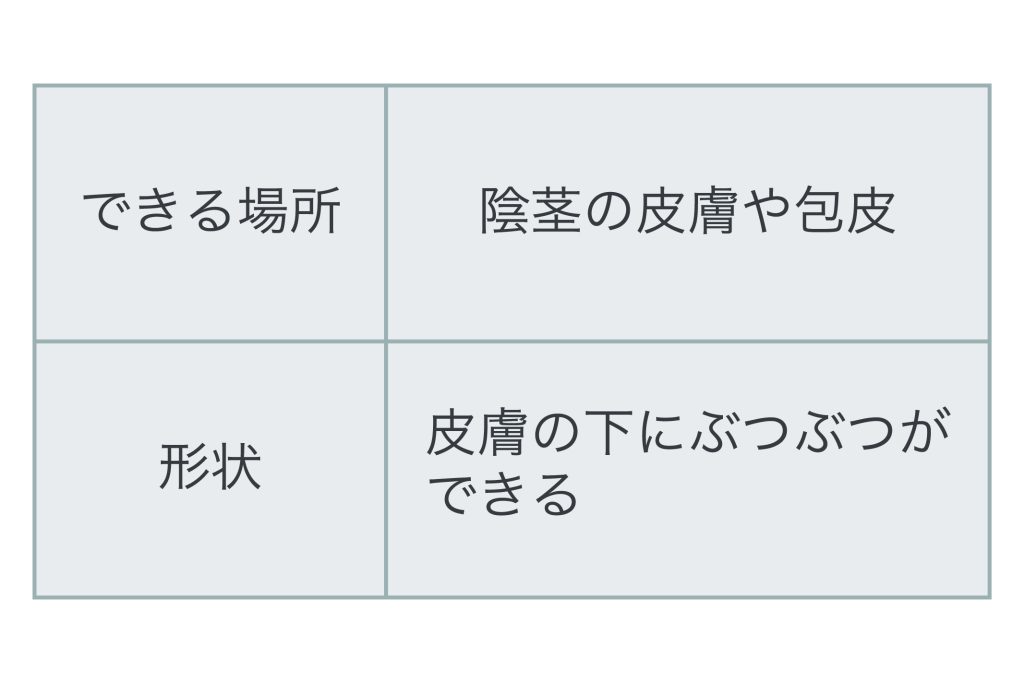

フォアダイス

皮脂腺が外側に飛び出たぶつぶつが、透けて見えている状態です。皮脂腺は皮脂を作る器官で、本来は毛根にあるものですが、毛根と違う場所にできてしまうとフォアダイスになります。

健康な男性の半数以上に見られる現象で、痛くもかゆくもありません。見た目が気になる場合は、レーザー等で除去できます。

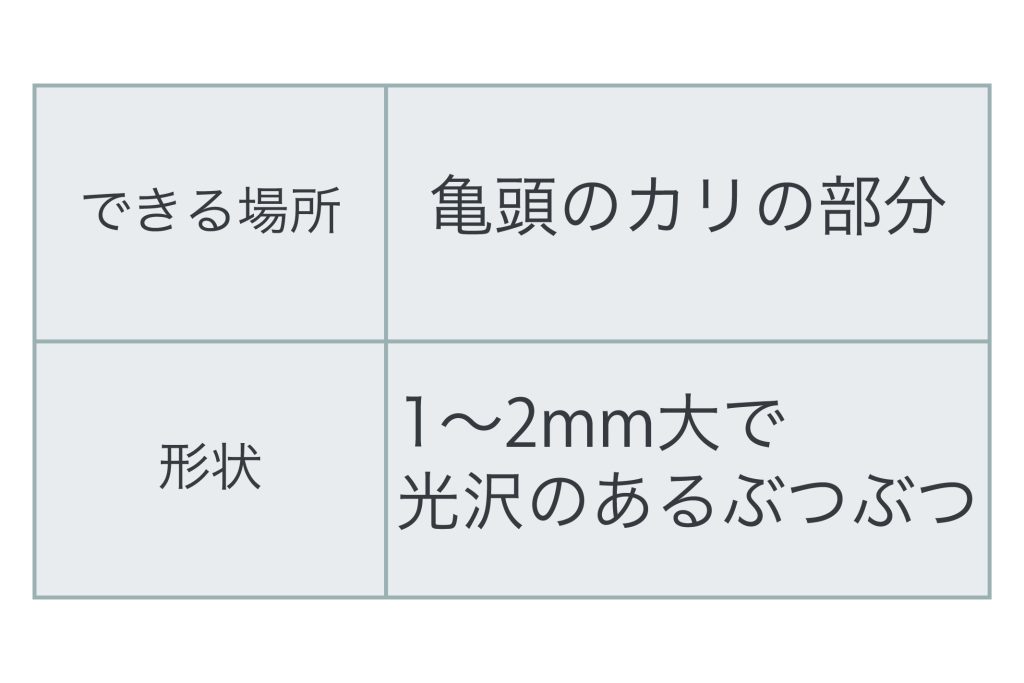

真珠様陰茎小丘疹(しんじゅようしょうきゅうしん)

亀頭のカリ首を囲うようにできるぶつぶつ。光沢のある細かいぶつぶつが、1~2列で規則正しくリング状に並びます。脂肪のかたまりが出てきた生理現象で、痛みやかゆみなどの症状はありません。

包茎の方は亀頭に皮脂が溜まりやすくなるため、できやすいといえます。健康な男性の約20%に見られる現象で治療の必要はありません。

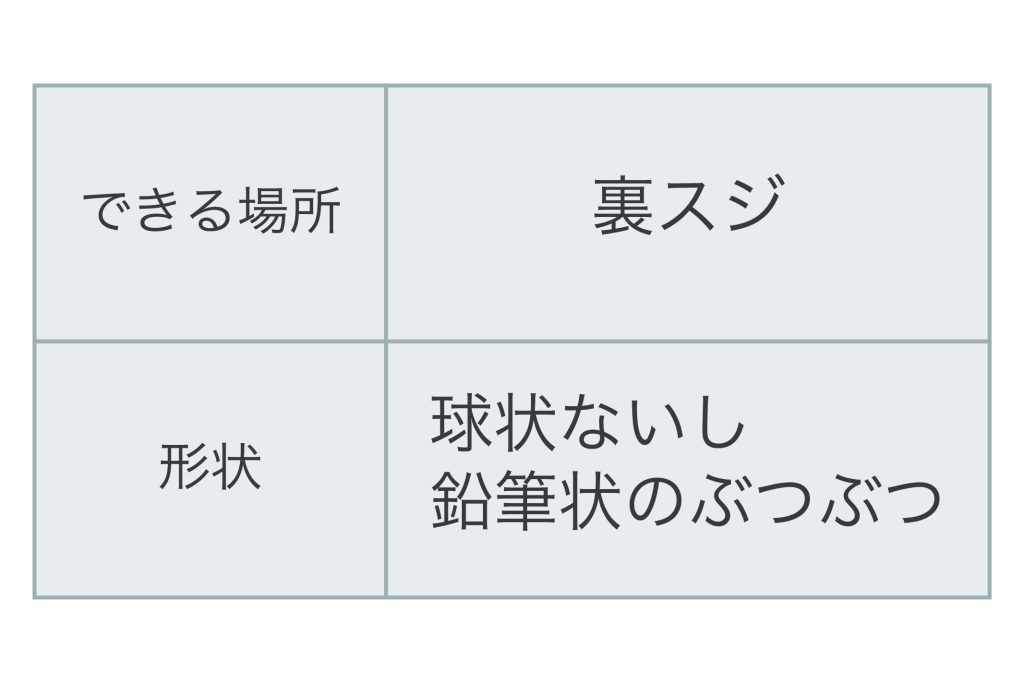

包皮腺

裏スジの両側にできる白いぶつぶつで、タイソン腺とも呼ばれます。油分を分泌する皮脂腺がふくらんだもので、基本的にぶつぶつの大きさは均一です。

包茎の方は、皮脂や汚れがたまるので包皮腺になりやすい傾向があります。皮脂や汚れは悪臭の原因にもなるので清潔にしましょう。

また、尖圭コンジローマの初期症状に似ているので、病院に受診することをおすすめします。

症状が出たら、まずは病院で検査を

陰部には良性、悪性を問わず、いろいろなぶつぶつができます。性病のぶつぶつを放置しておくと、重症化するだけでなく、他の病気に感染しやすくなる恐れもあります。原因を特定し、正しく治療するためにも、早めに病院で受診しましょう。

GOETHEメンズクリニックは男性専用の性感染症医院です。

・スタッフは男性のみで、女性の目を気にする心配はありません

・即日検査、即日治療が可能です

・自由診療なので、匿名での受診が可能。誰にもバレません

・通院の手間を省くために、薬はまとめて処方します

・年中無休、オンライン診療もしていますので、すぐに治療できます

「ぶつぶつ」が気になる方は、気軽にご相談ください。

即日検査、即日治療 オンライン診療も当日予約可 性病の検査・治療はお任せください

-

- 宮島 賢也

- GOETHEメンズクリニック八重洲院 院長

- 性感染症は、専門の医師に診察してもらうことが大切です。これからも患者さんから、『ありがとう』『助かったよ』と言ってもらえるような診療を続けていけるよう研鑽してまいります。お気軽にご相談ください。

- 人気記事ランキング

- 先週の人気記事ランキング

記事監修者

院長 宮島 賢也 Kenya Miyajima 「患者さんに不安を感じさせない医療」をモットーに、日々診療にあたっています。性病は必ずしも症状が現れるとは限らず、不安を感じている方も多いと思います。少しでも皆さまの不安を軽くできるよう、丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけています。安心してご相談ください。

【経歴】

1999年 防衛医科大学校 卒業

2007年 栄養療法クリニック 就任

2009年 自律神経免疫療法クリニック 就任

2016年 心療内科クリニック 就任

2023年 ゲーテメンズクリニック八重洲院 院長 就任

・ スタッフは男性のみ、女性の目が気にならない

・ 即日検査、即日治療が可能

・ 自由診療のため匿名で受診可能。誰にもバレない

・ 薬はまとめて処方。通院の手間がかからない

・ 年中無休、オンライン診療も可能で、すぐ治療できる

すぐに不安を解消したいという方は、気軽にご相談ください。